納骨式の香典の金額相場は?書き方やマナー・渡すタイミングを解説 | 向島たから陵苑

香典は供養の気持ちを込めて故人へお供えするものであり、納骨式を執り行う際には持参するのがマナーです。香典の金額は、故人との関係性や納骨式を行う時期によっても変化するため、状況に応じた適切な金額を設定しましょう。

当記事では、立場と状況別に納骨式の香典の金額相場や納骨式に参列できないときの対応、香典の書き方やマナーも解説します。納骨式で遺族に失礼のないようマナーを確認したい人はぜひご一読ください。

納骨式に香典は必要?

納骨式とは、骨壺などに入れた故人の遺骨を、お墓や納骨堂へ納める際に執り行う儀式です。多くの場合、四十九日や百箇日などの法事法要と同時に納骨式も行われますが、どの日程を組むかは葬家によって異なります。

香典は、供養の気持ちを込めて故人へお供えするものです。不祝儀袋に包んで遺族に渡す現金を香典と呼び、御霊前へ直接お供えする金品も香典に含まれます。お供えされた香典は遺族が故人を供養する費用の一部として使われるのが一般的であり、通夜や告別式への参列者は香典を持参するのがマナーです。

納骨式にも香典は必要であり、香典相場は5千円程度です。他の法要と同時に参加する場合は、まとめて渡しても問題ありません。ただし故人との関係性や納骨式を行う時期、実施する状況によって、実際の金額相場は変化します。

【立場別】納骨式の香典の金額相場

納骨式に招かれた場合、香典を持参するのが基本的なマナーです。しかし、都合によっては納骨式への出席辞退もあります。納骨式に参加できない場合、香典をどうすべきか悩む人もいるでしょう。

香典はあくまでも故人や遺族への思いやりを形として表すものであるため、必須ではありません。ただし香典は、お供えで故人を偲ぶ気持ちを伝えるとともに、自らの喪失感を慰められるものです。そのため納骨式当日に参加しない場合でも、相場と同様の金額を包んでの郵送をおすすめします。

納骨式で渡す香典は、故人とどのような関係性にあるかで金額相場が異なるため注意が必要です。ここでは、故人との関係性が「親族の場合」「親戚の場合」「職場関係や友人・知人の場合」3つの立場別に、納骨式における香典の金額相場を紹介します。

親族の場合

香典の金額相場は、故人との関係性が近しいほど金額が大きくなります。自分から見て、故人が「父母」「兄弟・姉妹」「祖父母・叔父・叔母」に当たる場合は、下記の金額が相場です。

| 故人との続柄 | 通夜・告別式と同時 | 四十九日以降 |

|---|---|---|

| 父母 | 3万円~10万円 | 1万円~10万円 |

| 兄弟・姉妹 | 3万円~5万円 | 1万円~5万円 |

| 祖父母・叔父・叔母 | 1万円~3万円 | 5千円~3万円 |

配偶者の親族が亡くなった際も、同様の金額を包みます。なお、自分が喪主を務めるときや施主として葬儀費用を負担するときは、香典を包む必要がありません。また親族の扶養下にあるケースでは、扶養者と一緒に包むのが慣例です。

親戚の場合

祖父母・叔父・叔母以上に遠い関係性の親族へ香典を送るとき、故人との続柄によって金額に差を付けないのが一般的とされます。故人が親戚のときに送る香典の金額相場は、下記の通りです。

| 故人との関係性 | 通夜・告別式と同時 | 四十九日以降 |

|---|---|---|

| 親戚 | 5千円~3万円 | 5千円~1万円 |

生前お世話になった人へ思いを表したいときは、香典とは別の形でお供えするとよいでしょう。

職場関係や友人・知人の場合

職場関係や友人・知人の納骨式で香典を包む場合の金額相場は、下記の通りです。

| 故人との関係性 | 通夜・告別式と同時 | 四十九日以降 |

|---|---|---|

| 職場関係 | 5千円~1万円 | 3千円~1万円 |

| 友人・知人 | 5千円~1万円 | 5千円~1万円 |

職場関係や友人・知人の場合、同じ立場の人と大きな差が付かないように配慮する必要があります。ただし自分が年長者に当たる場合は、少し多めに包んでも問題ありません。職場によっては規定が設けられていることもあるため、不安なときは早めに相談するとよいでしょう。

【状況別】納骨式の香典の金額相場

香典に包む金額は、故人との関係性である程度相場が決まっています。しかし、その金額相場はあくまでも世間一般の平均額であり、すべての納骨式に適用できるわけではありません。

家族・親族の考え方や地域の慣習・風習によっては「香典に最適な金額」が異なる可能性もあるため、注意が必要です。一族の決まりやしきたり、家の格式などによっては、一般の相場より金額が多かったり、序列に沿って金額を包んだりするケースもあります。

親族間にある「暗黙の了解」から外れた金額は顰蹙(ひんしゅく)を買いかねません。特に兄弟・姉妹など同列の立場の間柄で金額が違いすぎると、角が立ちます。周囲に相談できる親族や親戚がいるのであれば、事前にどの程度の香典を包むべきか助言を求めるのも1つの手です。

また香典に包む金額は、納骨式を行う日でも相場が異なります。ここでは、納骨式の香典の金額相場を「納骨式のみ行う場合」「法要と一緒に行う場合」「四十九日や一周忌に行う場合」の3つに分けて紹介します。

納骨式のみ行う場合

香典の金額相場は、故人との関係性によって異なります。故人の続柄ごとの金額相場は、下記の通りです。

| 故人との続柄 | 金額相場 |

|---|---|

| 父母 | 1万円~5万円 |

| 兄弟・姉妹 | 1万円~3万円 |

| 祖父母・叔父・叔母 | 5千円~1万円 |

| その他 | 3千円~1万円 |

納骨式のみの場合、法要があるときよりも金額は若干少なくなります。

納骨式と法要を一緒に行う場合

納骨式と法要を一緒に行う場合に香典へ包む、故人の続柄ごとの金額相場は下記の通りです。

| 故人との続柄 | 金額相場 |

|---|---|

| 父母 | 3万円~10万円 |

| 兄弟・姉妹 | 1万円~5万円 |

| 祖父母・叔父・叔母 | 5千円~3万円 |

| その他 | 5千円~1万円 |

納骨式と法要を一緒に行う場合、そのときに行う法要分の香典を用意すれば問題ありません。

納骨式を四十九日や一周忌に行う場合

納骨式を四十九日や一周忌に行う場合に香典へ包む、故人の続柄ごとの金額相場は下記の通りです。

| 故人との続柄 | 金額相場 |

|---|---|

| 父母 | 3万5千円~10万5千円 |

| 兄弟・姉妹 | 1万5千円~5万5千円 |

| 祖父母・叔父・叔母 | 1万円~3万5千円 |

| その他 | 1万円~1万5千円 |

四十九日や一周忌は法要の中でも重要性が高く、規模が大きくなるケースが少なくありません。法要後には会食が行われることも多く、喪主の負担が大きくなります。そのため、他の法要と一緒に行われる場合よりも、5千円ほど上乗せした金額を包むのが一般的です。

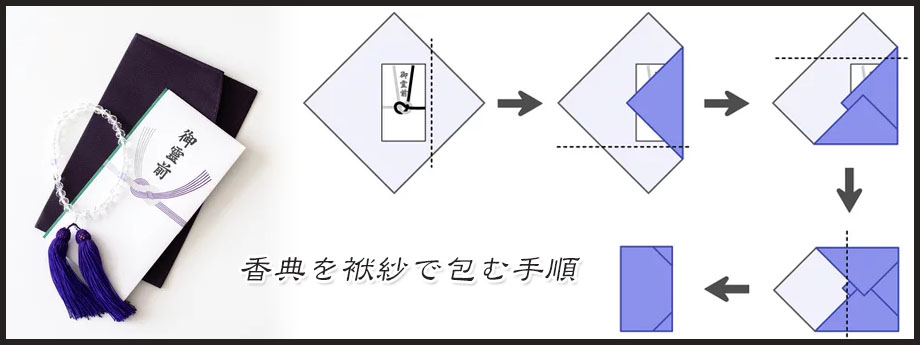

納骨式の香典を包む袱紗について

納骨式で渡す香典を持ち歩く際は、袱紗(ふくさ)に包みます。袱紗とは冠婚葬祭の際に金品を包む儀礼用の絹布です。風呂敷タイプの四角い袱紗が正式で、馴染みのない人にも使いやすい爪付き・台付きのものや、袋状になっているものもあります。

ここでは、香典を袱紗に包む理由と香典の包み方について解説します。

香典を袱紗に包む理由

香典袋をむき出しのまま持ち運ぶと、移動中に水引が崩れたり封筒が傷んだりします。袱紗で丁寧に包めば、香典袋を汚れや折れから守ることが可能です。

また、適切な袱紗を選んで使用すれば、弔事に伴う悲しみや相手に対する敬意を表す役割も果たします。納骨式などの弔事には寒色系、結婚式などの慶事には暖色系の袱紗を選ぶのがマナーです。紫色の袱紗であれば慶弔どちらにも使えるため、1枚は持っておくとよいでしょう。

香典の袱紗の包み方

袱紗は慶事・弔事のどちらにも使用できますが、祝儀袋と不祝儀袋では包み方が反対になるため注意が必要です。

香典は不祝儀袋に当たるため、下記の手順で包みましょう。

| 【香典を袱紗で包む手順】 | |

|---|---|

| 1 | 袱紗の裏面を上にし、ひし形に広げる ※爪付きは爪を左側にする |

| 2 | 香典の表書きを上にして、袱紗の中央に置く |

| 3 | 香典の大きさに沿って、右・下・上の順に布を内側に折る |

| 4 | 左の布を内側に折り、はみ出た端を裏側に折り込む |

袋状になっている金封袱紗を利用する際は、香典を入れる向きが決まっています。

| 【金封袱紗に香典を入れる手順】 | |

|---|---|

| 1 | 袱紗の開きを左にして広げる |

| 2 | 表書きを上にし、右側の袋に入れる |

| 3 | 開きを右に折りたたんで口を閉じる |

移動中に袱紗の包みが崩れないよう、しまう場所にも気を使うのがポイントです。

納骨式で香典を渡すタイミング

納骨式では香典を持参するのがマナーとはいえ、遺族が香典を辞退するケースもあります。遺族にとって香典が不要なのであれば、無理に渡す必要はありません。遺族の意向を無視して強引に押し付ける行為は、かえって失礼に当たります。

「どうしてもお悔やみの気持ちを形にして表したい」というときは、お供え物であれば受け取ってもらえる可能性があります。ただし、事前に遺族や葬儀の担当者に確認するのが大切です。

ここでは、香典を渡すタイミング・渡し方について、「納骨式に参列する場合」「納骨式を欠席する場合」の2つに分けて紹介します。

納骨式に参列する場合

納骨式に参列する場合は、記帳を済ませた後に受付で渡します。受付がないときは、式が始まる前に控室などで喪主へ挨拶する際に手渡しましょう。

失礼に当たらない香典の渡し方は、下記の通りです。

| 【香典を渡す流れ】 | |

|---|---|

| 1 | 右手の上に袱紗を置く |

| 2 | 左手で開いて香典袋を取り出し、袱紗をたたむ |

| 3 | 表書きを相手から読める向きに直し、たたんだ袱紗の上に置く |

| 4 | お悔やみの言葉を添え、両手で差し出す |

通夜・葬儀・納骨式が連続して行われるときは、最初に相場の金額を一包みで渡します。個々に分けるのは不幸の繰り返しを連想させるため、避けましょう。納骨式だけ別日に行われる場合は、改めて持参するのがマナーです。

納骨式を欠席する場合

納骨式を欠席する場合は、現金書留で送りましょう。通常と同じ方法で香典袋に現金を包み、手紙を添えて現金書留専用の封筒に入れて郵便局から発送します。

手紙は白い縦書きの便箋を使い、下記の内容を盛り込むのがマナーです。

- お悔やみの言葉

- 欠席のお詫び

- 香典を送る旨

添える手紙を香典袋に入れると「不幸が重なる」という印象を与える二重封筒になります。手紙は香典袋に入れず、現金書留専用の封筒に直接入れましょう。

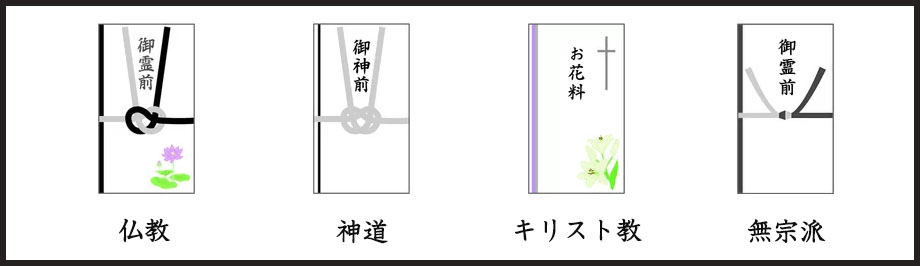

納骨式の香典の書き方

香典を入れる不祝儀袋は宗教ごとにデザインが異なります。代表的な宗教で適切とされる不祝儀袋の特徴は、下記の通りです。

| 仏教 |

|

|---|---|

| 神道 |

|

| キリスト教 |

|

| 無宗派・不明の場合 |

|

宗教によって水引の色が複数あるケースもありますが、納骨式の香典では白黒の水引を選ぶのが一般的です。

ここでは、香典の書き方を「表書き」「中書き」「金額」の3つに分けて解説します。

香典の表書きの書き方

香典の表書きとは、不祝儀袋の表に香典袋だと分かるように記載する言葉です。表書きに使われる言葉は、宗教や宗派によって下記のように異なります。

| 仏教 |

|

|---|---|

| 神道 |

|

| キリスト教(カトリック) |

|

| キリスト教(プロテスタント) |

|

| 無宗派 |

|

仏教では四十九日を過ぎると故人は仏になると考えられているため、四十九日以降は「御仏前」と書くのがマナーです。浄土真宗の場合、人は死後すぐ仏となると考えられているため、初めから「御仏前」と書きます。霊魂を否定するプロテスタントに「御霊前」と書くのは厳禁です。

また、納骨式のみの香典では、薄墨ではなく濃墨を使います。他の法要と一緒に行う場合は相手側のマナーに合わせましょう。不祝儀袋の上段に宗教や宗派に合わせた言葉を記入し、下段には送り主の名前を書きます。

香典の中袋の書き方

香典で不祝儀袋に直接現金を入れるのはマナー違反であるため、必ず中袋に包んでから入れましょう。

中袋表面の中央部分に、お布施に包む「金額」を縦書きで、裏面の左下には「郵便番号」「住所」「氏名」「電話番号」を縦書きで記載します。金額は洋数字ではなく大字を使用し、郵便番号や電話番号、番地には通常の漢数字を使います。

香典の金額の書き方

中袋の金額は、洋数字や普通の漢数字ではなく「大字(漢数字の旧字体)」で書くことがマナーです。また、先頭には「¥」の代わりに「金」、単位は「円」ではなく「圓」を使い、最後に「也」を添えます。

下記は、洋数字と大字の対応表です。

| 【洋数字・大字対応表】 | |||

|---|---|---|---|

| ¥ | 金 | 7 | 漆 |

| 1 | 壱 | 8 | 捌 |

| 2 | 弐 | 9 | 仇 |

| 3 | 参 | 10 | 拾 |

| 4 | 肆 | 千 | 阡または仟 |

| 5 | 伍 | 万 | 萬 |

| 6 | 陸 | 円 | 圓 |

香典の金額に大字を使うのは、金額の誤読や改ざんを防ぐ目的があります。

実際に金額を書く場合の記入例は下記の通りです。

| 【記入例】 | |

|---|---|

| ¥5,000 | 金伍仟圓也 |

| ¥30,000 | 金参萬圓也 |

納骨式の香典におけるマナー

香典には渡し方や書き方以外にも、細かなマナーがいくつかあります。下記のマナーを事前に把握すれば、遺族に失礼なく納骨式に参列できるでしょう。

- 金額を多く包みすぎない

- 新札を包むのを避ける

- 香典金額は奇数額にする

- 香典に入れるお札は肖像画を下にする

ここでは、納骨式で特に気を付けるべき香典のマナーを4つ紹介します。

金額を多く包みすぎない

香典に多すぎる金額を包むのは、マナー違反です。相場を大きく超える金額を包むと、遺族が用意した香典返しの格が合わなくなり、改めて品を選び直したり後日追加で送ったりしなければなりません。

お互いに葬儀や法要に参加し合う間柄の場合、香典の金額は同程度を送り合うのが一般的です。多めに送ると相手も同じ金額をお返しする必要が生じるため、余計な負担をかける恐れがあります。

長くお世話になった人など、特別思い入れの強い相手には別の形で感謝を伝えるなどして、香典は一般的な相場にあった金額を包みましょう。

新札を包むのを避ける

香典に包む現金には、使用済みの古いお札を使うのがマナーです。古札を使うのは、「突然の出来事に新札を用意する暇もなく早急に駆け付けた」という印象を与えるための慣習として行われています。

ただし、シワが入りすぎていたり破けていたりするなど、状態が悪すぎるお札を包むのは遺族に対して失礼です。古札の中でも、ある程度きれいな状態のお札を選びましょう。なお、適切な古札を用意する時間がなく手元の新札を包むしかないときは、真ん中に1度折り目を入れれば使ってもよいとされています。

香典金額は奇数額にする

香典を包む際は、金額が奇数になるよう心がけましょう。「2」や「6」などの割り切れる偶数は、故人とのつながりが途絶えることを連想させるためです。また、「死」や「苦」を連想させる「4」と「9」も忌み数とされており、避ける慣習があります。

しかし連名で香典を包む場合や故人との関係性によっては、相場の金額が忌み数に当たることもあるでしょう。その際は、1万円を5千円札2枚にするなど、金額ではなく枚数が奇数になるように調整すると角が立ちません。また香典にお供え物を添え、合計で相場金額になるように調整する方法もあります。

香典に入れるお札は肖像画を下にする

お札には表裏があり、慶事は表、弔事は裏を上にして包むのがマナーです。納骨式は弔事に当たるため、香典で包むお札は裏が上になります。お札の肖像画が描かれているほうが表、人以外が描かれているほうが裏です。

お札を裏返した状態で、肖像画を下にして封筒に入れれば失礼に当たりません。複数枚入れるときは、お札の向きをそろえましょう。

まとめ

納骨式は通夜や告別式同様に香典の持参がマナーであり、一般的な相場は5千円程度です。故人との関係性、納骨式を行う時期・状況によっても金額相場は変化するため、適切な金額を考えて包みましょう。

通夜・葬儀・納骨式が連続して行われる際は、最初に相場の金額を一包みにして渡します。香典の表書きは、不祝儀袋の上段に宗教や宗派に合わせた言葉、下段に送り主の名前を書きます。中袋の金額は大字で記入するほか「金額を多く包みすぎない」「香典金額は奇数額にする」といったマナーにも気を付けましょう。